环境微区(如沉积物-水界面、生物膜内部、孔隙水微域等)是物质循环、能量交换及生物代谢的核心场所,其微观尺度下的溶解氧(DO)、氧化还原电位(Eh)、一氧化氮(NO)等参数的动态变化,直接调控着碳、氮、硫等元素的生物地球化学循环过程。传统环境监测中,单一参数监测模式因无法捕捉参数间的耦合关系、空间分辨率有限等局限,难以揭示微区环境的复杂机制。而微电极系统凭借微型化探测、多参数同步采集及高分辨分析能力,正从根本上改变这一现状,为环境微区研究提供了全新的技术范式。

在环境微区研究的早期阶段,单一参数监测是主流手段。例如,通过DO电极测定某一微点位的氧浓度,或通过pH传感器记录局部酸碱度变化。这种模式虽能获取特定指标的基础数据,但存在显著局限:其一,空间分辨率不足。传统电极尺寸多在毫米级以上,难以深入微米级孔隙或生物膜内部,易遗漏微区中“热点"(如微生物聚集区)的参数突变;其二,参数关联性缺失。环境微区的物质转化往往是多参数协同作用的结果——如反硝化过程中,DO的消耗会直接影响NO的生成与还原,而单一DO或NO监测无法建立两者的动态关联;其三,时间滞后性。传统设备响应时间较长(秒级甚至分钟级),难以捕捉生物代谢引发的瞬时参数波动(如微生物呼吸导致的DO快速下降)。

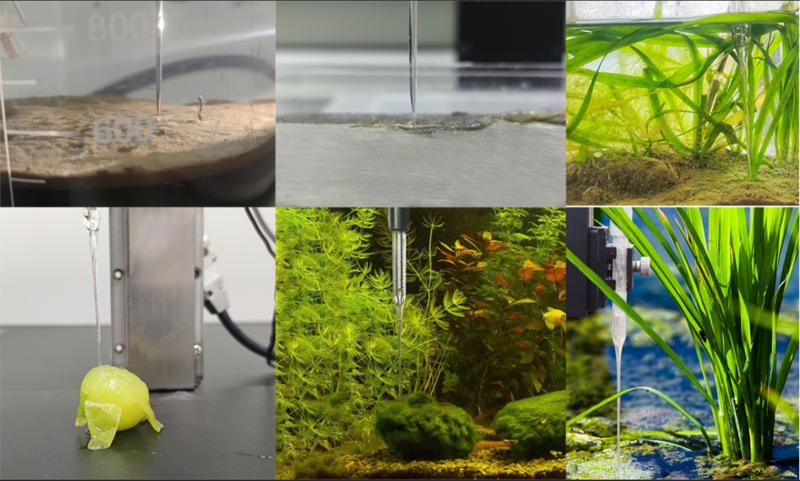

微电极系统的出现打破了这些局限。其核心技术突破体现在三个方面:一是微型化探测单元。微电极的敏感端尺寸可缩小至10-50微米,能无损插入生物膜、沉积物孔隙等微环境,避免对原有微区结构的干扰;二是多通道同步采集设计。通过集成DO、Eh、NO等专用微电极,配合高精度信号放大与数据采集模块,可在同一微区位置同步记录多个参数的动态变化,时间分辨率达毫秒级;三是高分辨空间记录能力。结合精密三维驱动平台(定位精度达微米级),系统可在微区范围内进行网格化记录,揭示空间异质性。

微电极系统实现多参数同步监测的核心在于“专用电极-信号耦合-数据校准"的协同设计。针对DO、Eh、NO等不同参数,需匹配特异性敏感材料:DO微电极基于氧分子对荧光的猝灭效应或Clark电极原理,通过微型化敏感膜实现低浓度氧的精准响应;Eh微电极以惰性金属(如铂、金)为感应极,通过测量电极与参比电极间的电位差反映环境氧化还原状态;NO微电极则利用NO与特定金属络合物的电化学反应,将浓度信号转化为电流信号,避免其他气体(如O₂、CO₂)的干扰。

这些专用微电极被集成于同一探测模块后,需通过信号隔离技术避免参数间的交叉干扰——例如,NO电极的电化学信号易受DO影响,需通过膜材料选择(如透气但阻隔氧的选择性膜)或电路补偿消除干扰。同时,系统需内置多参数校准程序:针对DO,采用饱和氧水与无氧水进行两点校准;针对Eh,使用标准缓冲溶液校准电位;针对NO,则通过配置已知浓度的标准气体或溶液建立校准曲线。

这种设计带来的核心优势在于"关联解析能力"。在环境微区中,参数间的耦合关系往往是揭示过程机制的关键:例如,在沉积物反硝化微区,DO浓度的下降会触发Eh值降低(从氧化态向还原态转变),而这一变化恰好为反硝化菌提供了适宜环境,导致NO作为中间产物被生成与消耗——通过多参数同步监测,可清晰捕捉“DO下降→Eh降低→NO先升后降"的连续过程,而单一参数监测仅能观察到孤立的NO浓度变化,无法还原这一完整机制。

微电极系统的高分辨特性(空间微米级、时间毫秒级),使其在解析环境微区关键过程中展现出价值,尤其在以下场景中得到广泛应用:

在生物膜代谢研究中,生物膜内部的DO、pH、NO分布呈现显著的空间异质性——表层因光合作用或曝气作用DO浓度较高,而深层因微生物呼吸呈缺氧状态。通过微电极系统的二维扫描,可绘制生物膜内DO的垂向梯度(如每微米下降0.1mg/L),同时同步记录pH(因代谢产生CO₂或有机酸而变化)与NO(反硝化作用的产物)的分布,揭示“好氧-缺氧"界面处的氮转化热点区域。

在沉积物-水界面物质交换研究中,界面处1-2毫米的微区是营养盐(如氮、磷)与污染物(如H₂S)迁移的关键通道。微电极系统的高分辨监测可发现:DO从水体向沉积物扩散的“扩散边界层"厚度仅数百微米,而这一薄层的DO浓度直接控制着Eh值——当DO扩散受阻时,Eh在数微米范围内可从+200mV骤降至-100mV,触发沉积物中Fe²⁺的释放,进而与NO发生耦合反应。这种细微尺度的参数变化,只有通过多参数同步监测才能捕捉。

在污染水体修复评估中,微电极系统可用于验证修复技术的微观效果。例如,在投放硝酸盐进行沉积物硫污染修复时,需监测“NO注入→Eh升高→H₂S氧化"的连锁反应——多参数同步数据可显示:NO浓度在注入点周围100微米范围内快速升高,Eh随之上升,而H₂S浓度在同一区域同步下降,直观证明修复过程的有效性及影响范围。