在环境监测、生物医学、海洋科学等领域,溶解氧、CO₂与pH的检测始终是核心需求——这些指标的微小变化可能直接反映水体健康状态、细胞代谢活性或生态系统平衡。但长期以来,传统检测技术始终面临一个难以突破的瓶颈:如何在捕捉精准数据的同时,兼顾“时间连续性"与“空间完整性"?平面光极技术的出现,以高时空分辨率与二维成像能力,正在重新定义溶解氧、CO₂与pH检测。

传统溶解氧、CO₂与pH检测依赖两类主流方法:电极法与光纤探针法。电极法通过电极与目标物质的化学反应输出电信号,虽成本较低,但响应速度慢(通常秒级以上),且电极体积限制了其在微小空间(如细胞微环境)的应用;光纤探针法则通过光学信号传导实现检测,精度有所提升,但本质仍是“单点检测"——一次只能获取某一位置的数据。

更关键的是,自然环境与生物系统中的溶解氧、CO₂与pH分布往往呈现“动态不均一性"。例如,水体中藻类光合作用会导致溶解氧在白天呈现“表层高、底层低"的空间差异,而夜间呼吸作用又会逆转这一分布;细胞培养中,局部代谢活跃区域的CO₂浓度可能比周边高30%以上。传统单点检测若想获取全域信息,需多次移动检测点,不仅操作繁琐,更会因时间差丢失“时空同步性"——就像用“单像素相机"拍摄动态视频,最终只能得到碎片化的静态数据。

这种局限直接制约了对复杂系统的认知:无法捕捉溶解氧的微尺度扩散路径、难以追踪CO₂在生物膜中的渗透过程、无法解析pH梯度与细胞活性的关联……此时,行业需要一种能“同时看到时间变化与空间分布"的技术——平面光极技术由此进入视野。

平面光极技术的核心创新,在于将“检测单元"从“探针"扩展为“薄膜平面"。其核心组件是一层涂覆在透明基底上的“光极敏感膜",膜中嵌入了对溶解氧、CO₂或pH特异性响应的荧光探针——这类探针会根据目标物质浓度改变荧光强度或寿命,且响应速度可达毫秒级。

当激发光(如LED或激光)均匀照射光极膜时,膜上每一个微米级像素都会产生与局部目标物质浓度对应的荧光信号;通过高分辨率相机(如科学级CCD或CMOS)同步采集这些信号,再经算法转换,就能生成实时的二维浓度分布图像。这一过程就像给检测区域“拍高清视频":时间上,每秒可捕捉数十至数百帧图像,实现动态追踪;空间上,分辨率可达1-10微米,能识别微小区域的浓度差异。

以溶解氧检测为例:传统电极需要10秒才能稳定读数,且只能获取一个点的数据;而平面光极膜可在1毫秒内响应,同时生成1024×1024像素的二维图像,既能看到某一时刻溶解氧在水体中的“梯度分布",也能连续记录30分钟内的动态变化曲线。这种“时空双维度"的数据获取能力,正是其“重新定义"检测的底层逻辑。

平面光极技术的先进具体体现在对溶解氧、CO₂与pH检测的三大升级中,每一项都直击传统技术的痛点。

在时空同步性上,它解决了“动态过程无法完整记录"的问题。例如在珊瑚礁生态研究中,珊瑚呼吸与藻类光合作用的交替会导致周围水体溶解氧在分钟级内出现波动,且这种波动在珊瑚虫个体间存在差异。传统检测只能随机选取几个点记录,容易遗漏关键变化;而平面光极技术可通过二维成像连续捕捉整个珊瑚表面的溶解氧分布,清晰显示“哪些区域的溶解氧变化更剧烈"“波动周期与光照的关联",为珊瑚健康评估提供更精准的依据。

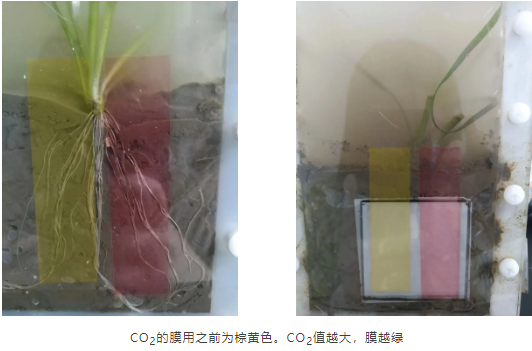

在检测灵敏度上,高分辨率特性让“微尺度变化"不再被忽略。在土壤CO₂检测中,根际微生物的呼吸作用会释放CO₂,但传统检测因分辨率低,常将根际与非根际的CO₂浓度混为一谈;平面光极技术能以5微米的分辨率捕捉根毛周围的CO₂微域分布,甚至识别单根根毛与微生物的CO₂交换过程,为土壤碳循环研究提供微观尺度的直接证据。