沉积物作为水圈与岩石圈、生物圈连接的关键界面,其微环境中每一丝细微的变化都牵动着整个生态系统的平衡。溶解氧的分布决定着微生物群落的代谢路径,pH的波动左右着污染物的迁移转化,CO₂与硫化物的浓度变化则关联着碳硫循环的方向——这些关键参数如同沉积物微环境的“生命体征",其监测数据是理解物质循环、评估环境风险的核心依据。然而,长期以来,传统监测技术始终被“扰动失真"“单点局限"“动态丢失"三大难题所困,难以捕捉沉积物微环境的真实面貌。平面光极技术的出现,以“可视化监测"为核心突破点,通过非侵入式设计、高时空分辨率成像与二维分布呈现,构建了一套全新的参数监测体系,正在将沉积物微环境的研究从“推测性描述"推向“直观化验证"的新阶段。

沉积物关键参数监测的三大难题:为何传统技术难以突围?

沉积物微环境的特殊性,为关键参数监测设置了天然障碍。这些障碍并非技术精度的不足,而是源于对“原位性"“完整性"“动态性"的多重挑战——

难题一:扰动即失真,原始微环境难以保留

沉积物的孔隙结构、微生物群落与物质梯度对外部干扰极为敏感。传统电极法需要将直径数毫米的电极插入沉积物,这一过程会直接破坏孔隙中的水流路径,导致溶解氧、营养盐的扩散方向改变;柱状取样后带回实验室分析,则会因温度、压力变化引发pH骤变(如厌氧沉积物暴露于空气后,pH可能在10分钟内上升0.8个单位)。更隐蔽的是,扰动可能改变微生物的代谢活性——有研究显示,电极插入会使沉积物中反硝化速率暂时升高20%,导致检测数据无法反映真实状态。这种“监测行为本身改变监测对象"的悖论,让传统技术陷入“越测越不准"的困境。

难题二:单点代全局,空间异质性被掩盖

沉积物中的参数分布呈现显著的“微尺度异质性"。在1平方厘米的范围内,溶解氧浓度可能从2mg/L骤降至0(这种梯度变化常发生在1-2毫米内);pH在根系分泌物影响下,可能形成“局部酸性区"(比周边低1.2个单位)。传统单点检测如同用“一根体温计测量整个森林的温度",只能得到孤立数据,无法反映参数的空间梯度与热点区域。例如,在研究沉积物-水界面的物质交换时,单点数据无法区分“扩散主导区"与“生物扰动区"的差异,导致对交换速率的估算误差可达50%以上。

难题三:静态代动态,时间关联性丢失

沉积物参数的动态变化往往发生在秒级至小时级尺度。藻类光合作用可使表层沉积物溶解氧在30分钟内上升1.5mg/L;微生物暴发时,CO₂浓度可能在5分钟内翻倍。传统检测因操作繁琐(如多次取样、电极校准),只能获取离散的时间点数据,难以捕捉连续动态。例如,监测潮汐周期对沉积物pH的影响时,若每小时取样一次,可能错过涨潮瞬间pH的骤升(持续仅15分钟),导致对环境因子关联的误判。

平面光极系统:可视化监测的技术架构

平面光极系统的核心创新在于“将参数监测从‘点测量’升级为‘面成像’",通过“敏感膜感知-光学成像捕捉-数据算法转换"的三层架构,实现对沉积物关键参数的可视化监测。这套系统并非简单的设备组合,而是针对沉积物微环境特点设计的“原位感知解决方案"。

第一层:敏感膜——参数可视化的“感知界面"

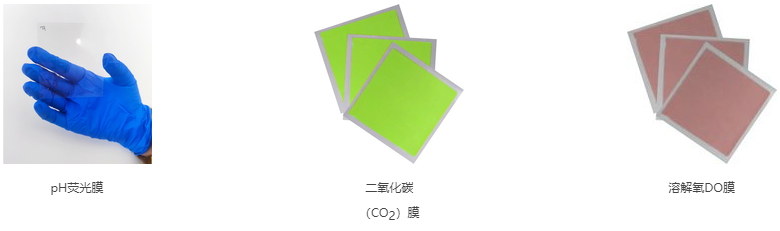

敏感膜是平面光极系统的“核心传感器",其作用是将不可见的化学参数转化为可捕捉的光学信号。它以透明柔性薄膜(如聚氯乙烯、硅胶)为基底,均匀负载着对目标参数特异性响应的荧光探针:

监测溶解氧时,采用钌基荧光染料,其荧光寿命随氧气浓度升高而缩短,这种“淬灭效应"具有较高的选择性(不受其他气体干扰);

检测pH时,其荧光强度在6.0-8.5的环境相关范围内随pH升高而线性增强;

分析CO₂或硫化物时,探针通过与目标物质的化学反应改变分子结构,引发荧光波长偏移(如CO₂敏感探针在酸性条件下发射波长蓝移15nm)。

为适应沉积物环境,敏感膜经过特殊优化:耐生物附着涂层可防止微生物在膜表面生长(避免信号遮挡);厚度控制在50-100微米(仅为头发直径的1/1-1/2),确保贴近沉积物时不压迫孔隙;防水与化学稳定性设计使其能在泥水混合环境中稳定工作2-4周,覆盖完整的动态监测周期。

第二层:光学成像模块——可视化信号的“捕捉中枢"

光学成像模块负责将敏感膜的荧光信号转化为可视化图像,由“激发光源"与“成像相机"组成协同工作单元:

激发光源采用特定波长的LED阵列或激光器(如溶解氧探针用470nm蓝光,pH探针用365nm紫外光),确保仅激活目标探针而避免其他物质干扰;光源输出强度可调节,在保证信号强度的同时,避免对沉积物微生物造成光损伤。

成像相机选用科学级CCD或EMCCD(电子倍增电荷耦合器件),其高灵敏度(可捕捉单光子级别信号)与高分辨率(1024×1024像素)确保能识别5微米尺度的参数变化;相机帧率可达20帧/秒,足以记录快速动态过程(如生物扰动引发的溶解氧波动)。

这套模块的关键设计是“非接触式成像"——光源与相机通过光学镜头从沉积物上方或侧面采集信号,无需插入沉积物内部,从根本上避免了扰动。例如,监测湖泊沉积物时,可将敏感膜平铺于沉积物表面,相机通过透明水槽壁进行成像,全程不干扰水体流动与沉积物结构。

第三层:数据处理系统——可视化信息的“解析引擎"

原始荧光图像需要经过数据处理系统的“翻译"才能转化为定量的参数分布。这一过程包括三个核心步骤:

校准转换:通过实验室预先建立的“荧光信号-参数浓度"标准曲线(如在已知溶解氧浓度的梯度溶液中测定荧光寿命),将图像中每个像素的荧光强度或寿命转化为具体数值(如mg/L、pH值)。

噪声消除:针对沉积物背景光、膜不均匀性等干扰,采用图像平滑、背景扣除算法,确保低浓度区域(如厌氧区溶解氧<0.1mg/L)的信号准确性。

可视化呈现:将处理后的数据生成分色二维图像(如红色代表高浓度、蓝色代表低浓度),并计算关键指标(如梯度变化率、热点区域面积、动态变化曲线),直观展示参数的空间分布与时间演化。