平面光极分析仪凭借其特殊的二维成像能力,已在多个环境科研领域得到广泛应用。以下通过具体场景和案例,展示其在环境监测、污染分析和生态研究中的实际价值。

沉积物-水界面微环境研究

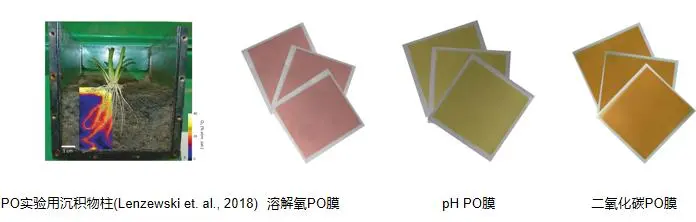

在湖泊、河流等自然水体中,沉积物-水界面是物质循环与能量流动的关键区域,也是污染物迁移转化的重要微界面。传统单点监测难以捕捉界面附近复杂的时空变化,而平面光极技术以非侵入方式实现了对界面处溶解氧(DO)、pH、二氧化碳(CO₂)等关键参数的时空动态耦合监测。研究人员利用该技术获取了沉积物-水界面DO与pH的二维分布图谱及随时间演变的数据。例如,在蓝藻水华分解过程的监测中,平面光极图像清晰显示:白天藻类光合作用使界面附近DO浓度上升、pH值升高,而夜间呼吸作用主导下DO下降、pH回落。这种高分辨率的时空数据刻画了藻华分解阶段生物地球化学过程的动态特征,为解析物质循环机制、预测生态系统响应提供了关键依据。又如,有研究将平面光极与薄膜扩散梯度技术(DGT)结合,在沉积物中同步测定溶解氧和痕量金属的分布,发现富含有机质的微聚集体会迅速消耗周围氧气,形成局部缺氧微域,并伴随铁、锰等金属的强烈释放。这些案例表明,平面光极分析仪能够揭示沉积物-水界面微环境的异质性,为理解污染物在界面的迁移转化和生源要素循环提供了直观证据。

土壤生态与根际过程研究

土壤生态系统中,pH、溶解氧等微环境参数深刻影响着土壤的理化性质和生态功能。然而土壤内部高度异质,传统采样方法难以全面反映根际等微域的动态。平面光极技术通过将传感膜布设到土壤表层或植物根际区域,能够实时捕捉土壤中DO、pH等参数的空间异质性分布,精准解析土壤微环境结构。例如,在重金属超富集植物李氏禾的根际研究中,平面光极清晰呈现了Cr胁迫条件下根际氧气浓度的动态变化规律,以及这种氧化还原环境变化对重金属迁移的驱动效应。通过量化根际微环境参数,研究人员揭示了植物-微生物-土壤相互作用机制,并为优化植物修复技术(如调控根际氧化环境以强化重金属固定)提供了定量化、可视化的数据支撑。此外,平面光极还被用于研究土壤动物活动对微环境的影响。有研究将平面光极用于牧场土壤,发现蜣螂( dung beetle)活动会在土壤中形成复杂的局部氧化和pH微域,显著改变土壤的通气和养分分布。这些应用表明,平面光极分析仪为土壤微生态研究提供了强有力的工具,使科研人员能够直观观察土壤中“热点"区域(如根际、动物洞穴周围)的化学过程,深化对土壤生物地球化学循环的理解。

在水环境监测中,平面光极分析仪可用于实时、全域地监测水体中的关键水质参数。通过在水体中布设平面光极传感膜并结合成像系统,可同步获取整个监测断面或区域的溶解氧、pH等参数的空间分布图像和动态变化趋势。这为评估水体健康状况、预警污染事件提供了底层数据网络。例如,在河流或湖泊中安装平面光极传感器网络,可连续监测溶解氧的分布,一旦出现局部缺氧区(如排污口下游),系统能够及时发现并定位,从而发出水质恶化预警。实际应用中,平面光极技术常与生物监测(如指示物种的生理响应)和化学分析(如污染物成分检测)相结合,整合多维度数据以提高监测的全面性。例如,某研究将平面光极用于富营养化湖泊的监测,通过DO和pH的二维成像识别出了潜在的富营养化高风险区域,并结合藻类监测数据制定了针对性的治理方案。又如,在人工湿地等生态修复工程中,平面光极可用于指导运行参数的优化调整:通过监测湿地床层中溶解氧的分布,确定有效的曝气或植物配置方案,以提升污染物去除效率。总体而言,平面光极分析仪为水环境管理提供了实时、可视化的监测手段,有助于构建更加智能的水质预警和生态管理体系。

在实验室受控条件下,平面光极分析仪同样大显身手,成为模拟复杂环境过程、研究作用机理的关键工具。科研人员可以构建微宇宙实验体系(如小型沉积物柱、土壤微生态系统),通过精确控制光照、温度、湿度等环境因子,结合平面光极的实时追踪,解析环境因子对生态系统过程的驱动-响应机制。例如,在模拟气候变化的实验中,研究者利用平面光极观察不同升温幅度和光照强度下,水体-沉积物系统中溶解氧波动和酸碱平衡的变化。结果表明,随着温度升高和光照增强,沉积物-水界面的氧消耗速率和pH日波动幅度显著增加,揭示了气候变暖可能加剧水体缺氧和酸化的机制。这些量化的动态响应数据为推导自然生态系统的环境适应规律提供了可控条件下的机制验证依据。此外,平面光极还被用于研究污染物在环境介质中的迁移转化机理。例如,有实验将平面光极与DGT联用,研究重金属在沉积物中的扩散动力学,发现局部缺氧区域的形成会显著加速铁锰氧化物结合态重金属的释放。通过这类实验室模拟,平面光极分析仪帮助科研人员直观观察微观尺度的过程,为建立更准确的环境模型和预测提供了依据。