在环境微区研究中,垂直方向上的二维空间分布特征往往是揭示生态过程、污染迁移与生物地球化学循环的关键密码。传统监测手段因空间分辨率不足或维度缺失,难以捕捉微米级尺度下pH、硫化氢(H₂S)与氮氧化物(NO)的垂向梯度变化及耦合关系。而基于微电极技术的二维垂向监测方案,通过高分辨率、多参数同步探测,为环境科研开辟了“垂直切片"的全新视角,精准解析微区环境中这些关键参数的时空分布特征。

环境微区中的pH、H₂S与NO分布并非均匀,而是随深度呈现剧烈的梯度变化。例如,在河流沉积物-水界面,表层水体因好氧微生物活动呈现中性偏碱的pH环境,而沉积物深层因厌氧硫酸盐还原产生H₂S积累,导致酸性增强;NO则可能在硝化-反硝化耦合区形成垂直方向的浓度梯度,其分布直接关联氮素循环效率与温室气体排放。二维垂向视角通过量化这种垂直方向上的参数分布,可揭示微生物代谢活性、污染物迁移路径及生态风险阈值,为污染溯源、生态修复与气候变化响应提供量化依据。

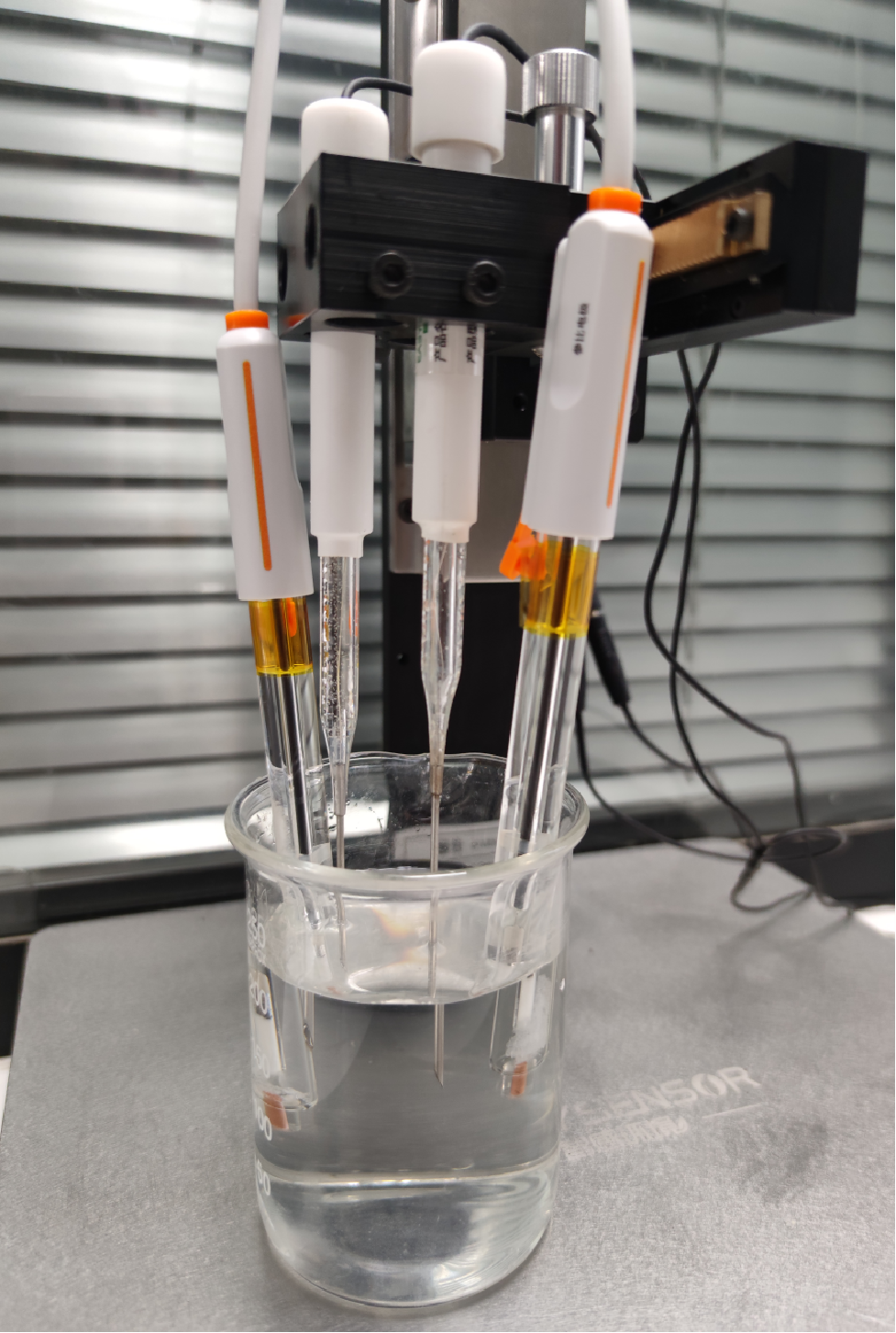

微电极技术通过微型化电极探针与精密定位系统,实现了垂直方向上的微米级空间分辨率探测。其核心优势在于:高垂直分辨率——可穿透生物膜、沉积物孔隙等传统手段难以触及的微环境,捕捉毫米至微米级的垂向梯度;多参数同步——通过电极阵列设计或电化学工作站的多通道模块,实现pH、H₂S、NO的实时同步测量;原位无损——避免采样扰动导致的参数变化,确保数据真实性。

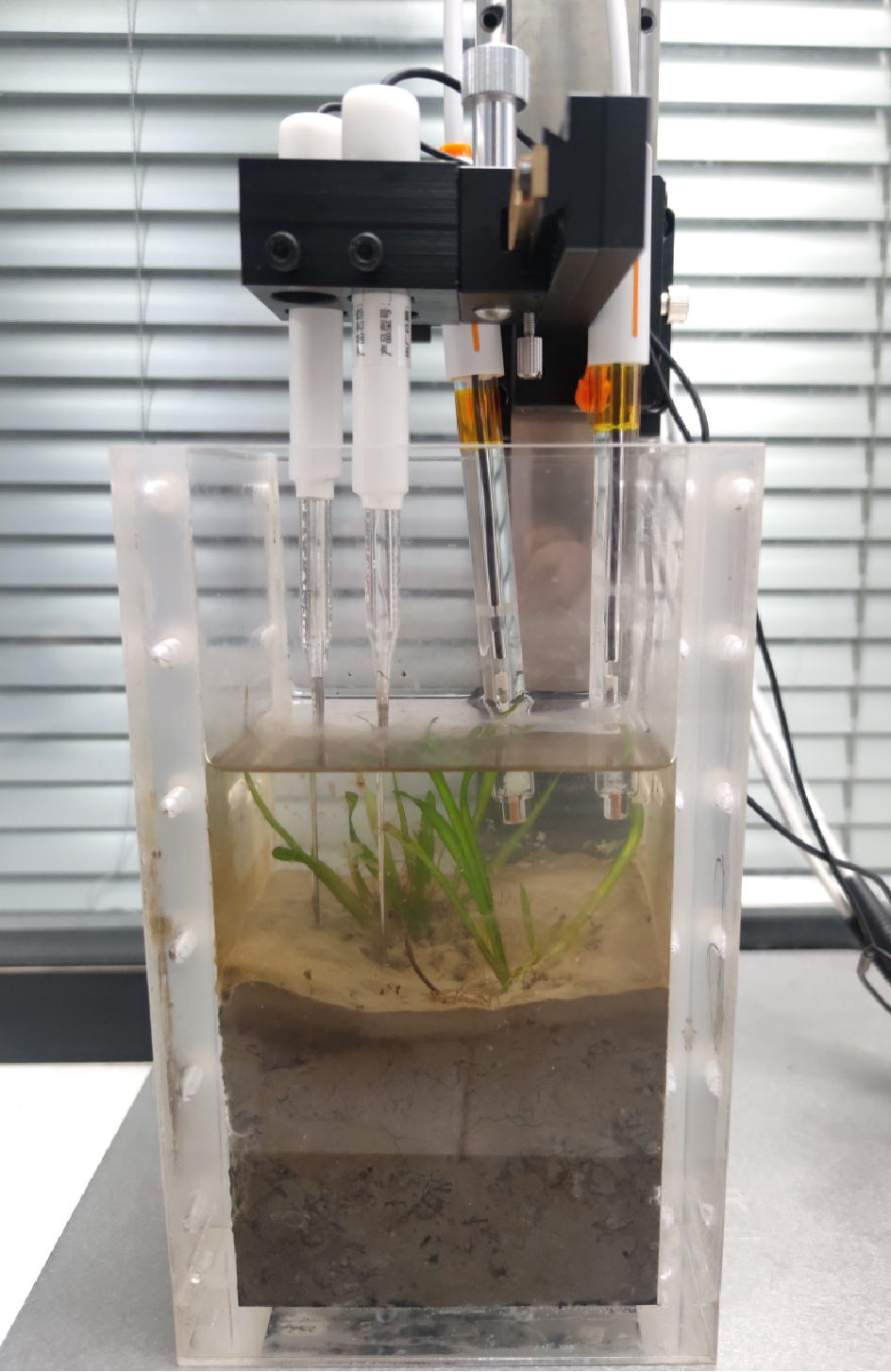

具体而言,pH微电极常采用玻璃电极或者钢针电极,通过电位差法直接输出垂向pH分布;H₂S检测可结合硫化物选择性膜电极或电化学氧化法,量化垂向硫化氢浓度梯度;NO则通过NO选择性膜电极或生物传感器(如硝化酶电极),同步监测垂向氮氧化物分布。这些电极通过精密步进电机或微流控芯片实现垂直方向上的连续扫描,配合高速数据采集卡与实时信号处理算法,生成二维垂向参数分布图。

在河流沉积物-水界面研究中,二维垂向微电极监测可揭示“氧跃层"以下H₂S的快速积累与pH的酸性偏移,同步监测NO的垂直分布可识别硝化-反硝化耦合区,为硫-氮循环耦合机制提供直接证据。例如,表层沉积物中NO₃⁻的垂直迁移与H₂S的扩散相遇,可能触发厌氧氨氧化(Anammox)或硫酸盐还原过程,导致氮素损失与温室气体(如N₂O)排放。

在土壤孔隙微环境中,微电极技术可解析根系分泌物导致的pH垂向梯度、微生物驱动的H₂S氧化-还原循环及NO的垂直扩散路径。这种垂向分布特征直接关联植物养分吸收效率、重金属形态转化及污染物迁移速率,为精准农业与污染场地修复提供量化指导。

在生物膜表面,二维垂向监测可捕捉微生物群落代谢活动导致的pH波动、H₂S的产-耗平衡及NO的垂直传输,揭示生物膜内部分层结构与功能分区,为生物膜反应器优化与微生物生态学研究提供微观视角。

尽管微电极技术在二维垂向监测中展现出巨大潜力,其推广仍面临技术挑战。首先,微电极的长期稳定性与抗污染能力需进一步提升,以适应复杂环境介质(如高盐、高浊度、有机质富集)的长期监测需求;其次,多参数信号的交叉干扰(如pH对H₂S测量的影响、NO电极的毒化效应)需通过电极设计优化与算法补偿解决;最后,二维垂向数据的实时处理、可视化与智能分析需要开发更高效的计算框架与决策支持系统。