自1994年问世以来,DGT技术凭借其独特的原位、动态测量能力,迅速成为环境科学研究的“利器"。它超越了传统采样的局限,为科学家们在微观尺度上理解污染物的行为和命运提供了新奇的视角。从土壤到水体,从宏观评估到微界面成像,DGT的应用版图不断扩张,推动了多个研究领域的认知边界。

图1:DGT被动采样与传统抓取式采样在关键特性上的对比。DGT在信息维度、测量指标和环境友好性方面展现出显著优势。

土壤是污染物的重要“汇",也是连接环境与人类健康的关键枢纽。DGT技术在土壤研究中的应用尤为深入和广泛。

这是DGT技术经典的应用领域。传统的土壤重金属风险评估严重依赖“总浓度",但这往往无法解释为何在总浓度相似的土壤上,农作物的重金属含量却差异巨大。DGT技术填充了这一认知鸿沟。通过在土壤中布设DGT装置,研究人员可以定量测定重金属从土壤固相向液相的再补给通量,这个通量直接反映了土壤对植物根系吸收的“供货能力"。大量研究证实,DGT测得的有效态浓度(CDGT)或计算出的有效通量,与水稻、小麦、蔬菜等作物中镉(Cd)、铅(Pb)、铜(Cu)等重金属的实际含量存在显著的正相关关系。例如,在某重金属污染农田的评估中,DGT的监测结果与作物生长状况和重金属含量检测结果高度一致,这使得DGT成为预测农产品超标风险、划定安全利用区、评估修复措施有效性的黄金标准。

湖泊、河流和水库的沉积物是污染物的巨大“储存库"。在特定条件下,这些储存的污染物会重新释放到上覆水体中,形成“内源污染",导致水质恶化,甚至引发藻类水华。DGT技术为原位、高精度地量化这一过程提供了强有力的工具。

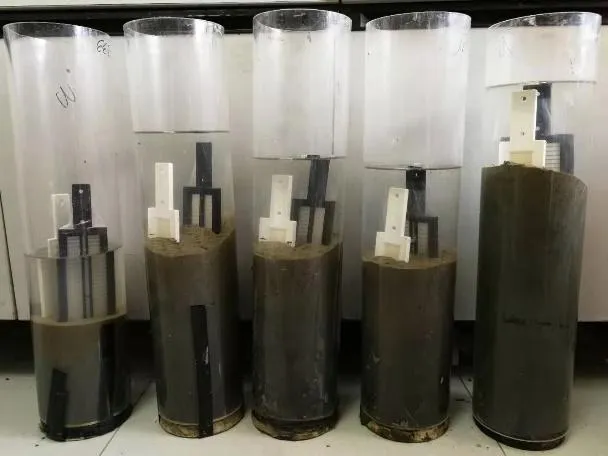

通过将DGT装置(特别是活塞式的剖面采样装置)垂直插入沉积物-水界面,可以同步获得界面上下数厘米范围内、具有毫米级分辨率的污染物浓度剖面。通过分析这个精细的浓度梯度,科学家可以精确计算出营养盐(如活性磷、氨氮)和重金属从沉积物向上覆水释放的扩散通量。这些数据对于理解湖泊富营养化的驱动机制、评估内源污染的贡献率、制定有效的底泥清淤或原位钝化修复策略至关重要。例如,在某湖泊研究中,DGT揭示了部分区域沉积物中的重金属正向上覆水体释放,对水质构成潜在威胁,为污染控制提供了关键的靶向信息。

DGT技术的另一项重大进展是平板式高分辨率二维成像技术。研究人员将一张大的平板状DGT凝胶直接覆盖在沉积物表面或垂直插入沉积物剖面。暴露结束后,利用激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)等技术对结合相凝胶进行高密度扫描,可以重建出污染物在界面微区内亚毫米级精度的二维浓度分布图。这张“化学地图"能够直观地揭示污染物的迁移路径和富集“热点",例如,可以清晰地看到水生植物根系周围、底栖动物扰动洞穴附近污染物的耗竭或富集现象。这种可视化能力极大地深化了我们对沉积物微环境异质性及其对污染物生物地球化学循环影响的理解。

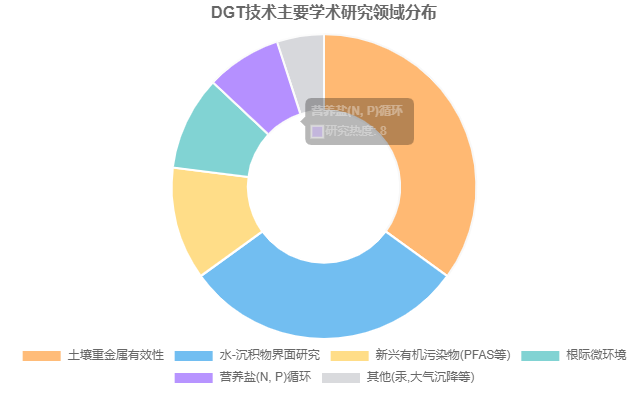

DGT技术在学术研究中的主要应用领域分布。土壤重金属与水体/沉积物研究是其核心应用方向,同时在新兴污染物等领域展现出巨大潜力。