在土壤污染防控与修复领域,孔隙水作为污染物迁移转化的关键介质,其浓度分布的精准监测始终是环境科学研究的痛点。传统取样方法往往因破坏土壤结构、无法实时观测、空间分辨率低等问题难以满足精细化的剖面分析需求。而微电极系统的突破性应用,正以“微创、高精、原位"的三大优势,为这一难题提供了革命性解决方案。

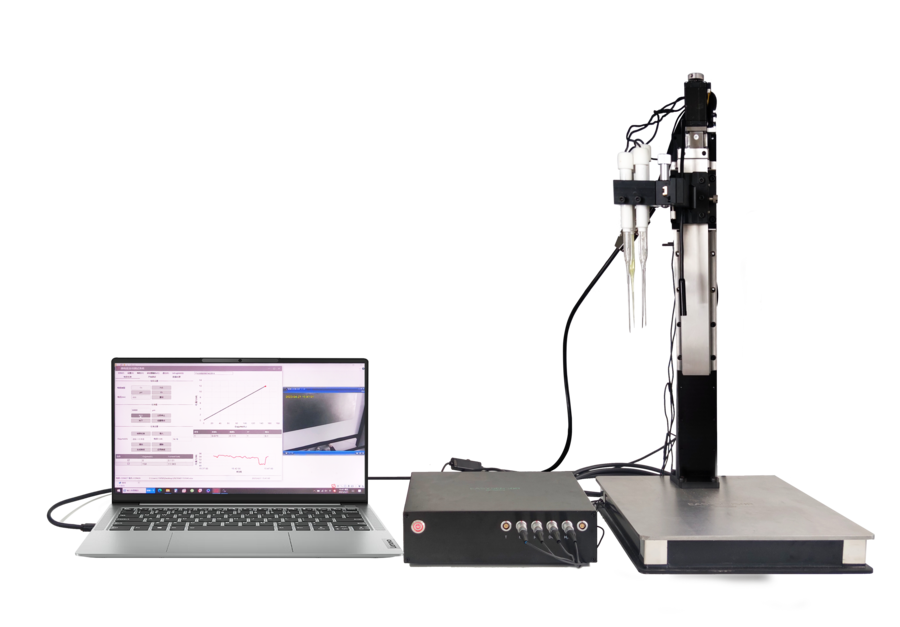

土壤孔隙水的异质性特征决定了污染物浓度随空间尺度剧烈变化。传统离线取样需通过压榨、离心等方式提取孔隙水,这一过程不仅破坏了土壤原生结构,导致孔隙水成分发生物理吸附、化学反应等二次变化,更因取样点稀疏、深度分辨率低,难以捕捉污染物在毫米级尺度上的梯度分布。微电极系统的核心在于其微型化传感器阵列与高精度定位技术。单个微电极通常由铂、金或玻璃材质制成,探测端直径可达微米级,能够直接插入土壤孔隙而不显著扰动周围环境。通过多电极阵列组合与步进电机驱动,系统可沿垂直方向进行毫米级步进扫描,同步记录电势、电流或光信号变化,进而反演污染物浓度。

以电化学微电极为例,其工作原理基于离子选择性电极或伏安法:当电极探测端接触孔隙水时,特定污染物(如重金属离子、硝酸盐、有机氯)会引发电极表面的氧化还原反应,产生与浓度成正比的电流信号。通过校准曲线与信号处理算法,系统可实现高灵敏度检测。

微电极系统的真正革新在于其空间分辨率的突破。通过精密线性滑台电极可在土壤剖面中连续移动,每毫米甚至更小的步长采集数据点,最终构建污染物浓度的二维分布图谱。这种高分辨率剖面分析为土壤修复提供了微米级的精准导航。传统修复技术常因盲目开挖或药剂过量导致成本激增与环境风险,而微电极数据可指导修复剂的空间投放策略,优化微生物修复的生物强化区域,甚至实时监测修复过程中的浓度变化,动态调整方案。