平面光极技术是当今优良的光电传感技术之一,智感环境团队基于该技术开发了封闭式平面光极设备,并成功将其应用于沉积物-水微界面、水生动植物和土壤植物根际环境的研究。

![]()

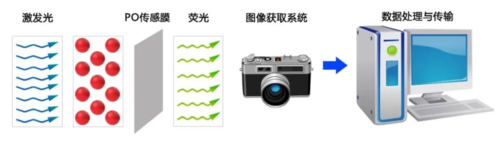

平面光极分析系统(PO)

该技术利用光化学传感膜荧光成像原理,实时获取水体、沉积物-水微界面、水生动植物和土壤植物根际环境的DO、pH 以及 CO2等物理化学参数的二维分布及时空高分辨信息。

平面光极测量优势

1、实时、快速地获取微区DO/pH/ CO2的分布;非侵入性成像测量,不破坏原生环境;

2、配备1250w(便携式)/2000w(封闭式)像素的CMOS相机,实现时间分辨率毫秒,空间分辨率亚毫米;

3、PO2100设备自带封闭式箱体,满足测定所需的暗室条件;

4、配套软件集成校准、获取图像、处理图像于一体,操作简单;

5、与其他高分辨技术具有互补性。

平面光极设备适用于实验室模拟研究,测定时,将光化学传感膜置于沉积物/土壤/植物根际与容器器壁之间,光敏物质与分析物相互作用并伴随荧光信号(强度、寿命)变化,利用数字成像技术(CMOS 相机)实时记录其特征发射光谱,通过软件分析,将被测物的含量在时间和空间上的变化进行可视化呈现。

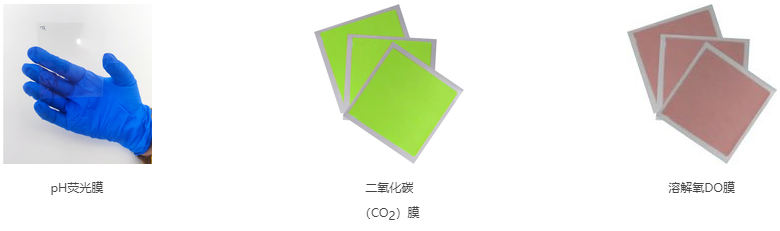

光化学传感膜 (需与PO设备配套使用)

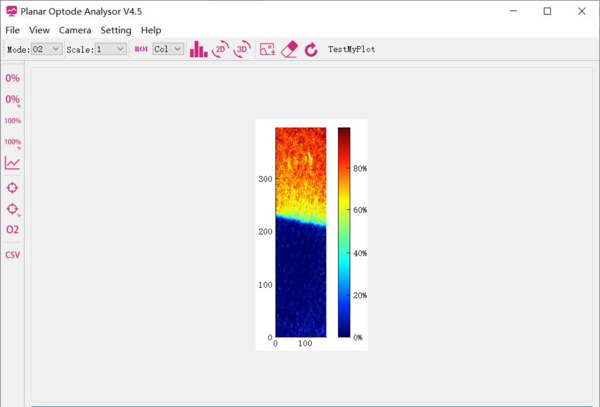

设备分析软件——软件界面

平面光极技术可以用于多种实用场景中,下面我们简单列举几个案例,例如:

WR:根系介导的酸化作用、磷酸酶活性以及磷循环微生物群落增强了湿地植物根际的磷动员

研究内容

湿地植物的根际修复是一种环境友好型的沉积物磷(P)去除策略,依赖根系与微生物之间相互作用。本研究利用高分辨采样和成像、宏基因组测序等方法,研究了湿地植物根际中磷的固定和动员机制。磷、铁(Fe)和锰(Mn)的二维空间分布表明,铁氧化物吸附而非锰氧化导致了根际活性磷的耗竭,铁结合态磷组分增加支撑了这一论点。植物根系通过改变根际环境和磷循环微生物群落,从沉积物中获取低有效性磷。通过局部酸化和增加的磷酸酶活性,分别增强了矿物磷的溶解和有机磷的矿化。根际中磷溶解和矿化基因(gcd和phnW)相对丰度增加,以及磷转运基因(ugpA、ugpB和pit)基因减少,表明微生物活化磷的潜能增加、同化磷的潜能降。上述活化磷的过程导致培养期间湿地植物根际中10.04%无机磷和15.23%有机磷的再动员。然而,上述过程并不能补偿根系吸收和矿物固定导致的根际磷耗竭。研究结果为根际磷循环过程与机制提供了新的见解,有助于指导未来的植物修复策略。

平面光极应用

将DO和pH荧光膜(光化学传感膜)置于沉积物/土壤/植物根际与容器器壁之间,在光源的激发下,DO和pH荧光膜把被测物含量转换成光学信号,并用CCD相机捕获这种荧光变化,通过不同的发射光强度进行定量,通过平面光极设备配套分析软件计算出DO浓度和pH值,从而生成根际中DO和pH的二维空间分布图像,这些图像有助于揭示根际中磷的固定和活化机制。

摘要图

Li et al.,Water Research.,2024

根际中O2和pH的空间分布以及根系生长的灰度图像。

CARR:长期施用生物炭影响根际磷及其伴生铁和硫的转化

研究内容

长期施用生物炭对土壤磷(P)在水稻(Oryza sativa L.)根-土界面的通量及其在根际的可用性的影响尚不清楚。本研究使用薄膜扩散梯度(DGT)、激光剥蚀感应耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)和平面膜极传感器技术,对施用生物炭10年后水稻根际土壤中磷、铁(Fe)、硫(S)和微量元素通量、溶解氧和pH的二维异质性和动态进行了原位表征。与对照(未施用生物炭)相比,以4.5、22.5和45.0 Mg ha−1 yr−1施用的生物炭分别使根际磷通量减少了11.6%、63.4%和79.0%。生物炭处理下磷通量的减少归因于根际土壤中溶解氧降低导致的铁和硫的氧化还原状态改变,以及土壤pH升高引起的可溶性无机磷沉淀为不可为作物吸收的难溶形式,如与钙结合的磷和残余磷。较高施用量的生物炭导致水稻根际中砷(As)和铅(Pb)通量降低,以及作物对它们的可用性降低。在施用生物炭10年后,对水稻根际的微米级原位观测结果直接显示了长期生物炭和根际异质性对磷转化过程的复杂影响。

平面光极的应用

平面光极技术的应用使得研究者能够在微观尺度上观察和量化根际中的生物地球化学过程,为理解植物根部如何调节根际环境以及植物与微生物之间的相互作用提供了有力的工具。在本研究中,PO技术用于生成根际中DO和pH的空间分布图像,这些图像有助于揭示根际中磷的转化过程,并为长期施用生物炭对土壤磷循环的影响提供了直观信息。

Yuan et al., Carbon Research., 2024

在施用生物炭十年后,通过平板膜电极传感器和HR-ZCA DGT 2D成像测量的溶解氧(DO)、pH以及可溶性磷(labile P)、铁(Fe)和硫(S)通量的特征

Chemosphere:高分辨率化学成像用于理解岩溶土壤水稻根际中镉的活化

研究内容

在具有高地球化学背景的水稻土中,特别是高空间分辨率下的镉(Cd)活化尚未被充分理解。为了研究水稻根际中Cd活化的时空模式,使用来自中国西南部广西的四种高地球化学背景的稻田土壤(Cd含量0.11-3.70 mg kg-1)进行了盆栽和根际实验。盆栽实验结果表明,土壤孔隙水中的Cd浓度在水稻整个生长期间先下降后上升,在晚期分蘖和早期灌浆阶段达到低值。此外,相关性分析确定了有机质和根系锰(Mn)含量是影响水稻Cd吸收的主要因素,其中Mn对Cd吸收有负面影响,而有机质则有正面影响。亚毫米级二维化学成像揭示了根际中有效态Cd(通过DGT)的分布受到根系和土壤性质的影响(如pH(通过平面光极分析)和酸性磷酸酶活性(通过土壤酶谱分析)。土壤酸性磷酸酶活性在Cd胁迫下增加,水稻根际的整体pH降低。此外,土壤根际中有效态Mn和Cd的空间分布之间存在密切关系,较高的Mn与较低的Cd不稳定相关。本研究强调了Mn作为调节水稻Cd吸收的关键元素,并为未来解决水稻土特别是高地球化学背景岩溶地区镉污染的基于锰的策略提供了启示。

平面光极的应用

将pH荧光膜(光化学传感膜)置于沉积物/土壤/植物根际与容器器壁之间,在光源的激发下,pH荧光膜把被测物含量转换成光学信号,并用CCD相机捕获这种荧光变化,通过不同的发射光强度进行定量,通过平面光极设备配套分析软件计算出pH值,从而生成根际中pH的二维空间分布图像,这些图像有助于理解植物根部如何通过改变根际环境来提高磷的有效性。

Li et al., Chemosphere., 2023

A (A)和C (b)土壤酸性磷酸酶活性(pmol cm−2 h−1)的直方图分布,以及b (C)和C (d)土壤pH的分布。(A)和(b)中的数字表示Cd胁迫下酸性磷酸酶的反应强度。

ESS:不同铬暴露条件下李氏禾根际pH的空间动态变化

研究内容

超积累植物的根能显著改变土壤pH值,从而改变根际铬(Cr)的有效性。目前对于铬超积累植物李氏禾根际pH的动态变化尚不清楚。本研究采用平面光极技术(PO)研究了不同Cr暴露条件下李氏禾根际pH的空间动态变化,以及不同铬浓度对土壤生物量、生理参数和土壤酶活性的影响。研究结果表明:李氏禾根际pH具有高度的异质性,且与根的形状密切相关。每个实验组的土壤酸化均显著,对照组、Cr50和Cr100组的平均pH值分别降低了0.26、0.27和0.35 pH单位。在一定浓度(50 mg kg-1)下,Cr显著提高了李氏禾的株高和生物量(p < 0.05)。叶片中叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素浓度随Cr浓度的增加而升高。根际酸性磷酸酶、脲酶和*酶活性均高于周边土壤。该研究结果为阐明Cr的超积累机制和提高植物修复效率提供了新的思路。

平面光极的应用

在本研究中,平面光极(PO)技术用于生成李氏禾根际中pH的空间分布图像,这些图像有助于揭示根际中铬的活化模式,并为开发针对性策略提供有价值的见解。平面光极技术的应用使得研究者能够在微观尺度上观察和量化根际中的生物地球化学过程,为理解植物根部如何调节根际环境以及植物与微生物之间的相互作用提供了有力的工具。

李氏禾根际培养体系示意图(a)和平面光极实验装置示意图(b)。

Ding et al., Ecotoxicology and Environmental Safety., 2023

不同铬处理下李氏禾根系pH值的空间变化。红色框表示pH敏感荧光膜的成像区域。

/////

平面光极分析技术的应用远不止此,因篇幅有限不能一一呈现,如您有更好的方案和想法,可以联系文末客服,与我们共同探索和开发平面光极分析系统在更多领域的应用~

※ 因篇幅有限,仅作部分展示,最新研究进展内容请关注微信公众号【智感环境】--公众号主页 -- 消息 -- #PO