微电极分析系统的核心操作围绕“原位精准探测"展开,其整个流程需严格遵循标准化规范,以最大限度降低外界干扰,确保所获数据的可靠性与重复性,主要操作步骤如下:

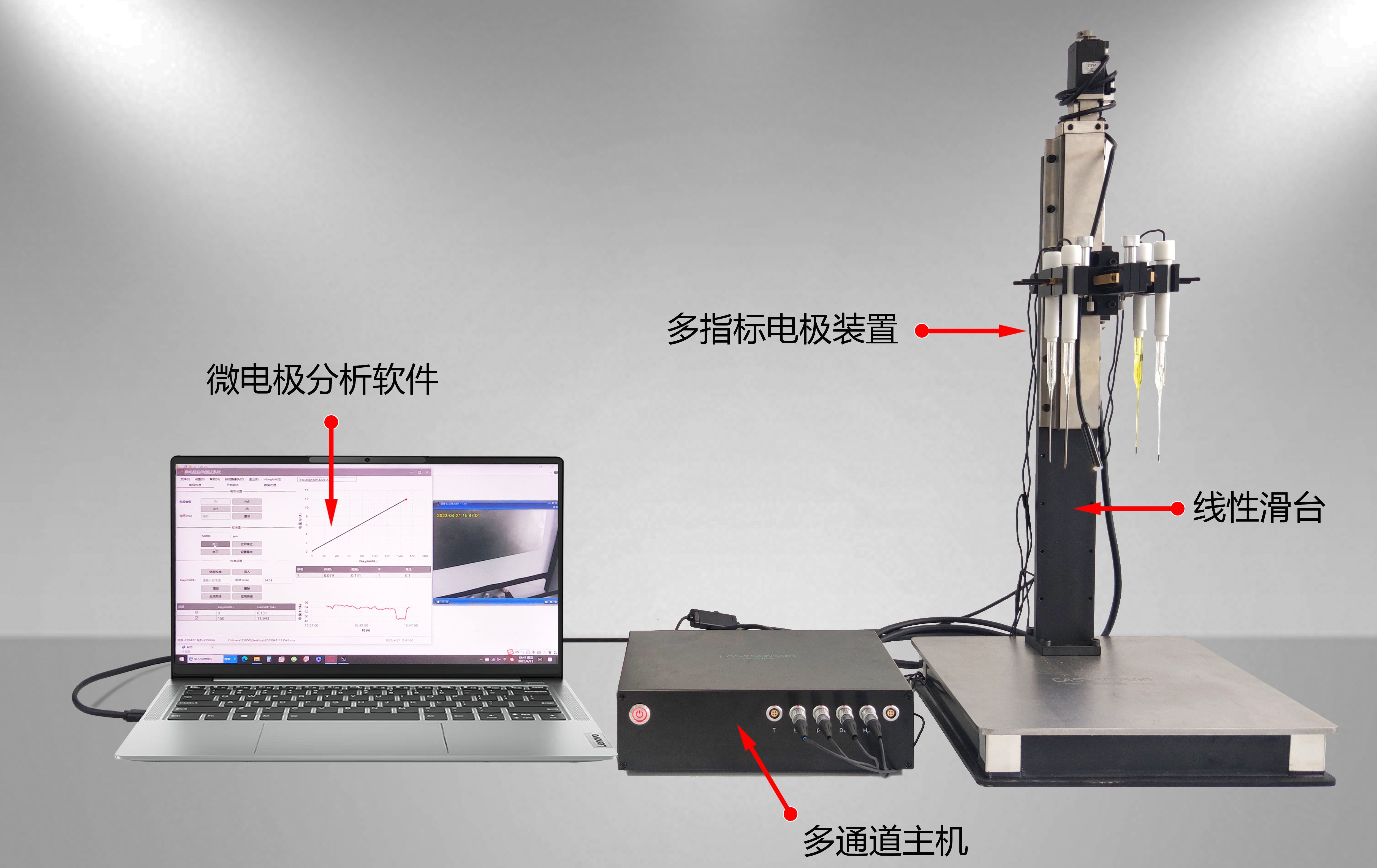

在系统组装与校准阶段,需根据具体的监测目标参数(如溶解氧DO、硫化氢H₂S、pH值等),挑选适配的微电极——这些微电极的感应端尺寸通常在10–500µm之间,能够精准适配不同微环境的探测需求。随后将选定的微电极有序集成至多通道主机,完成机械与电路连接。校准环节是保障数据准确性的关键,需针对不同电极特性采用对应标准物质:例如,使用饱和氧水与零氧水(经氮气吹扫处理)对DO电极进行两点校准,通过系列pH缓冲液(如pH4.01、7.00、9.18)校准pH电极,确保校准后各参数的测量误差≤2%,为后续监测奠定精准基础。

样品/现场部署环节需根据场景特性采取差异化策略。在实验室场景中,对于沉积物柱芯、生物膜等样品,需先通过专用固定装置将其稳定于实验台,避免样品在探测过程中发生位移。借助三维微操平台(其定位精度可达±1µm),将微电极以0.5–1µm/s的低速缓慢插入目标区域(如沉积物-水界面、生物膜内部的特定深度),整个过程需通过显微镜实时观察,确保电极感应端不偏离监测靶点,且不对微环境造成物理扰动(如避免破坏生物膜的结构完整性或扰动沉积物孔隙水的自然分布)。而在野外场景(如河湖、湿地等),则需采用具备防水性能的探测探头与便携式主机,通过可调节支架将电极固定,使其以垂直或30°–45°斜角插入沉积物表层(插入深度根据研究需求设定,通常为0–50mm)。同时,需同步记录现场环境参数,包括水深、水体流速、表层沉积物温度等,为后续数据解读提供环境背景信息。

参数采集与控制阶段依赖软硬件协同实现精准调控。启动配套分析软件后,需根据监测目标设定核心参数:垂向或水平扫描步距可在10–500µm范围内调节(如研究沉积物-水界面的微尺度梯度时,常选用10–50µm步距;监测较大范围分布时可增大至100–500µm),采样频率设置为1–100Hz(追踪快速动态变化如生物扰动引发的DO波动时,需选用50–100Hz高频采样),并预设监测时长(短期快照监测可为几分钟至几小时,长期动态监测则可持续数天至数周)。多通道系统在此阶段展现显著优势,可同步采集DO、H₂S、氧化还原电位Eh等多种参数,通过软件实时生成浓度梯度曲线(如垂向深度与DO浓度的关系曲线)或二维分布图谱(如某一平面内H₂S的浓度分布热力图),直观呈现微环境的化学异质性。

数据处理与分析是挖掘监测数据价值的核心环节。利用系统配套软件,首先对原始数据进行校正处理:通过内置的温度补偿算法消除环境温度波动对pH、DO等参数测量的影响(如温度每变化1℃,pH测量值可能产生0.03–0.05的偏差,需通过补偿公式修正);采用数字滤波技术过滤电磁干扰、电极噪声等无关信号,提升数据信噪比。在此基础上,计算参数梯度(如每微米深度的DO浓度变化量)、物质扩散通量(基于Fick定律,结合浓度梯度与扩散系数计算)等衍生指标,量化微环境中的物质迁移强度。最后,借助软件的可视化功能,将数据转化为热力图、动态变化曲线等直观形式,助力解析微观过程(如沉积物中氧的扩散路径、生物膜内的代谢活性分区等)。

微电极分析系统的核心应用领域广泛,在多个学科与工程领域发挥着不可替代的作用。在水环境监测与治理领域,针对河湖沉积物,其可解析DO、H₂S的微尺度分布特征——例如,在黑臭河道监测中,能精准识别H₂S浓度超标的厌氧核心区(通常位于沉积物表层5–20mm),量化厌氧程度;同时,通过追踪磷释放的“氧化-还原界面"(即DO浓度降至0.5mg/L以下、Eh由正转负的临界深度),为制定针对性的富营养化治理方案(如靶向曝气提升界面氧化程度)提供科学依据。在污水处理领域,可实时追踪生物膜内部DO、pH的梯度变化,揭示膜内好氧区、缺氧区、厌氧区的空间分布,据此优化曝气强度与频率,使脱氮除磷效率提升15%–30%。

在生态与环境科学研究领域,湿地生态研究中,其能监测植物根际“氧化圈"的DO、Eh动态——例如,芦苇根系泌氧形成的氧化圈可使根际DO浓度较周围环境高3–5倍,Eh提升200–300mV,该系统可精准捕捉这一微域特征,为揭示湿地碳汇(氧化圈抑制甲烷生成)与氮循环(硝化-反硝化过程的空间耦合)机制提供微观证据。在恶劣环境研究中,可探测热泉沉积物的温度、pH、溶解气体分布,或深海沉积物的压力、Eh等参数,为解析恶劣微生物(如嗜热菌、厌氧古菌)的生存适应策略提供关键数据。

在农业与土壤科学领域,针对稻田、酸性土壤等场景,其可分析pH、Fe²⁺、PO₄³⁻的微域分布——例如,在酸性水稻土中,能识别根际pH升高引发的Fe³⁺还原区域,量化该区域内有效磷的释放强度,阐明土壤养分转化的微观规律,进而指导精准施肥(如调控根际环境提升磷利用率)与土壤修复(如靶向调节pH降低重金属生物有效性)。

该系统凭借高分辨率(微米级空间尺度、秒级时间响应)、原位监测(避免采样扰动)的特殊优势,成为连接微观过程与宏观现象的关键工具,在环境治理、科学研究、工程优化等领域的应用价值持续凸显。