在环境科学研究与生态监测领域,精准捕捉水体、土壤等介质中关键参数的时空分布一直是核心挑战。平面光极(PO)技术作为融合光电与荧光分析的前沿手段,凭借原位、实时、高分辨率的二维成像能力,为解析 溶解氧、pH、CO₂等环境指标的微观变化提供了革命性工具,正深刻改变着人类对环境过程的认知方式。

技术原理:从荧光信号到可视化图谱的跨越

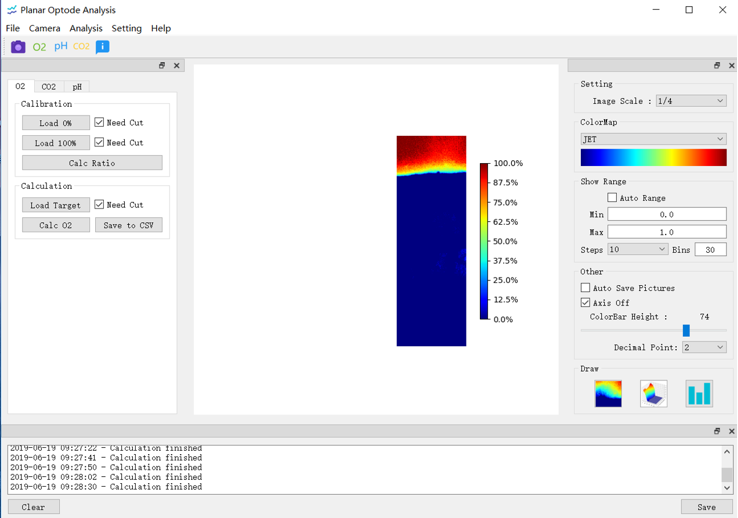

平面光极技术的核心是基于荧光传感与数字成像的协同作用。其核心组件是固定有特异性荧光染料的平面薄膜(光极膜),当被特定波长的激发光(如 Xe 灯或 LED)照射时,膜中的光敏物质会与待测分析物(如溶解氧、H⁺、CO₂)发生特异性相互作用,导致荧光信号(强度、寿命或波长)产生可量化变化。这些变化被高分辨率 CCD 相机捕捉后,经算法处理转化为目标参数的浓度分布图谱,最终实现从光学信号到化学信息的可视化呈现。

不同类型的荧光膜针对特定指标设计:

这种检测机制使平面光极的空间分辨率可达亚毫米级,时间响应快至 1 秒,为捕捉微尺度环境变化提供了可能。

技术演进:从单一指标到多场景应用的突破

平面光极技术的发展历程清晰展现了其不断拓展的能力边界:

1996 年,Glud 等人发明了平面光极,实现了沉积物 - 水界面溶解氧的二维分布监测,开创了该技术的应用先河;

2010 年后,技术快速迭代,可监测参数扩展至 pH、CO₂、H₂S、Fe²⁺等,应用场景从沉积物延伸至土壤、植物根际甚至人体组织;

2011 年,Larsen 等人提出颜色比率成像方法,显著提升了信号解析的稳定性,我国学者也开始在该领域开展系统性研究;

近年来,随着材料科学与成像技术的进步,平面光极已能与 DGT(扩散梯度薄膜)、FISH(荧光原位杂交)等技术联用,实现环境参数与微生物群落、重金属分布的多维度耦合分析。

核心优势:突破传统监测的技术瓶颈

相较于电极法、滴定法等传统手段,平面光极技术的优势集中体现在四个维度:

应用场景:从实验室到野外的全领域覆盖

平面光极技术已在环境监测的多个领域展现出不可替代的价值:

在水 - 土界面研究中,该技术可清晰呈现沉积物表层溶解氧的动态变化,揭示钩虾等底栖生物扰动对氧扩散的影响,以及藻类光合作用与微生物呼吸作用的耦合关系。例如,通过监测太湖沉积物 - 水界面的氧分布,研究者发现生物扰动可使有机物降解速率提升 30% 以上。

在植物根际微环境研究中,平面光极能直观捕捉根系泌氧(ROL)引发的 pH 与溶解氧梯度,揭示苦草、 Sedum 等植物通过调节根际酸碱环境适应逆境的机制。研究显示,磷缺乏条件下,植物根系可通过分泌酸性磷酸酶与调节根际氧浓度,提升养分利用率。

在污染控制与修复领域,该技术助力解析生物炭对土壤 pH 的调控效应、海草根际泌氧对硫化物侵蚀的防御机制,以及铁膜附近磷、砷等元素的迁移规律,为污染修复策略优化提供了微观依据。

设备体系:适应多元场景的技术支撑

随着应用需求的拓展,平面光极设备已形成多类型、多规格的产品矩阵。智感环境研发的Easysensor系列则填充了野外监测的空白,其便携式分析仪可实现原位样品检测,封闭式设备支持模拟实验,而野外原位投放系统能耐受水下高压环境,满足河流、湖泊等自然场景的长期监测需求。

配套分析软件可实现荧光信号的自动校准、浓度计算与图谱生成,支持数据导出与二次分析,大幅降低了技术应用的门槛。

上一篇 : 平面光极技术:揭晓环境监测的高分辨率可视化范式

下一篇 : 平面光极分析仪在科研中具体怎么用?