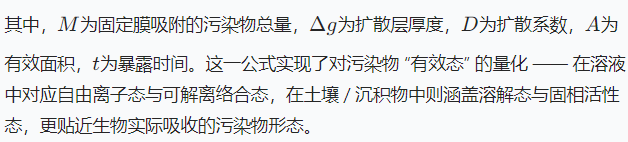

DGT 技术的核心原理基于菲克第一定律,通过污染物在扩散膜中的扩散行为计算其有效态浓度。其基本公式为:

![]()

DGT 装置由固定膜、扩散膜、滤膜及支撑底板、盖板组成。固定膜负责吸附目标污染物(如 Zr-oxide 膜吸附磷、Chelex 膜吸附金属),扩散膜为污染物提供扩散通道,滤膜则防止颗粒物干扰。根据应用场景不同,装置尺寸与构型可调整:用于水体和土壤时,有效长度达 15cm,宽度 2cm;针对沉积物和湿地土壤的微区分析,分辨率可至亚毫米级,精准捕捉界面动态。

DGT 的完整操作流程涵盖膜制备、原位部署、回收处理及样品分析四大环节,需严格控制环境干扰以保证数据准确性。

1. 膜制备与组装:在洁净实验室中制备固定膜(如 ZrO-Chelex 复合膜),组装时需注意:投放前充氮气去除氧气,测定硫等敏感元素时需避光保存,装置需湿润密封以维持扩散环境稳定。

2. 原位部署与回收:根据场景选择野外投放或室内培养。野外部署时,通过 GPS 定位、浮标标记确保装置垂直插入沉积物 - 水界面,“保护衣" 设计避免水动力干扰;室内培养则通过预设标记控制插入深度,保证界面识别精度。回收时需记录水温、界面位置,快速冲洗以减少样品扰动。

3. 样品分析:

◦ 一维分析:将固定膜切片(分辨率可达 2mm),通过振荡提取、显色测定,获取污染物垂向分布特征;

◦ 二维分析:利用显色剂(如磷的锆膜显色)结合灰度校正,实现亚毫米级(0.0423×0.0423mm)空间分布成像,揭示微区异质性。

DGT 技术的优势在环境监测、机理研究及污染治理评估中得到充分体现,其应用已覆盖水体、土壤、沉积物等多介质。

DGT 可原位测定污染物有效态浓度,为环境质量评价提供直接依据。例如,在太湖沉积物研究中,通过 DGT 获取有效态磷、铁的二维分布,发现两者空间分布高度一致,揭示了磷 - 铁耦合释放机制;在城市污染河道监测中,长期追踪有效态磷的动态变化,为富营养化治理提供数据支撑。此外,DGT 对重金属生物有效态的精准识别,可有效评估湿地、农田土壤中镉、铅等元素的暴露风险,其结果与生物吸收量的相关性显著高于传统总量分析。

结合 DIFS(DGT-induced flux in sediments)动力学模型,DGT 可解析污染物在固 - 液界面的交换速率、响应时间等参数,预测环境质量变化趋势。例如,在湿地转化为水产养殖池塘的研究中,DGT 监测发现磷释放通量因动力交换改变而大幅增加,结合模型拟合揭示了生态系统转换对物质循环的影响。同时,DGT 与 LA-ICP-MS、平面光极等技术联用,可同步获取根际微区中氧、pH 与重金属的分布,阐明植物 - 微生物 - 污染物的相互作用机理。

DGT 在污染修复评估中表现突出:通过监测覆盖剂(如 Al 系材料)对沉积物中砷的固定效果,直接反映治理措施的长期有效性;分析底栖动物(摇蚊幼虫、河蚬)扰动下有效态磷、铁的分布变化,揭示生物活动对污染物释放的调控作用。此外,多元素同步测定技术(如阴、阳离子同步监测 17 种元素)可解析氮、磷、硫等元素的协同迁移规律,为复杂生态过程提供全新视角。

DGT 技术历经数十年发展,已从早期的单一元素测定迈向多参数、高分辨、跨尺度联用的新阶段。从 1994 年的水体测定起步,到如今的二维成像、多技术复合(如 DGT-PO 同步测定氮、磷与溶解氧),其分辨率从厘米级提升至亚毫米级,应用场景从实验室扩展至全球各类生态系统。目前,智感DGT的相关研究发文量与引用量持续增长,技术培训会在全国范围内不定期举办,彰显其学术影响力与应用价值。DGT 技术的创新与应用,不仅推动了环境监测方法的革新,更深化了人类对污染物生物有效性及微尺度循环的认知。在污染控制与生态修复的实践中,这一技术将继续发挥关键作用,为可持续发展目标的实现贡献力量。