土壤作为陆地生态系统的核心载体,其污染状况直接关系到农产品安全、地下水质量及人类健康。传统土壤污染监测方法多依赖总量分析,难以准确反映污染物的生物有效性及微尺度迁移规律。薄膜扩散梯度技术(DGT)凭借原位性、高分辨率及对活性态污染物的特异性捕捉能力,为土壤污染监测提供了革命性工具,在重金属、有机物等污染物的精准评估中展现出优势。

土壤介质的复杂性(固相-液相-气相交互作用、异质性微环境)对监测技术提出了严苛要求,DGT技术的设计特性使其能够突破传统方法的局限:

1. 精准捕捉生物有效态

土壤中污染物的危害程度并非由总量决定,而是取决于其可被生物吸收的“活性态"(如自由离子、弱结合态)。DGT通过扩散膜与固定膜的协同作用,仅富集土壤溶液中具有迁移活性的污染物组分,其测定结果与植物吸收量、微生物响应的相关性(R²通常>0.8)显著高于传统浸提法(R²多<0.6),为风险评估提供更直接的生物学依据。

2. 原位监测减少扰动

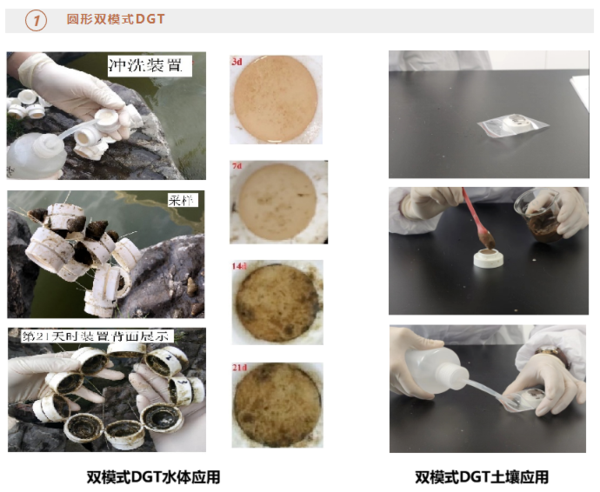

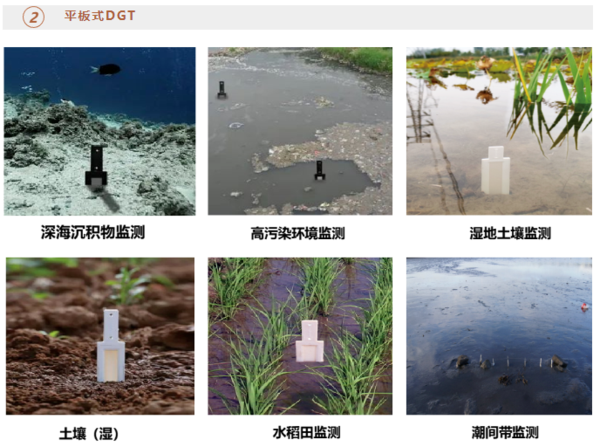

传统土壤采样需经过风干、研磨、提取等步骤,易导致污染物形态转化(如重金属氢氧化物沉淀溶解)。DGT装置可直接埋入土壤剖面,在自然水分、温度及氧化还原条件下连续采样,完整保留污染物在微域环境中的原始分布特征,尤其适用于厌氧土壤(如稻田、湿地)中易变价元素(砷、铬)的监测。

3. 高分辨率揭示微尺度异质性

土壤中污染物的分布存在毫米级微区差异(如根际与非根际土壤、团聚体内外)。DGT技术通过二维成像(分辨率可达0.1mm)结合灰度分析,可直观呈现污染物在土壤微界面的空间分布,揭示植物根系分泌物、微生物活动对污染物迁移的局部调控作用。

在重金属(镉、铅、铜、锌)污染农田监测中,DGT技术可有效区分“潜在风险区"与“安全区"。例如,湖南某镉污染稻田研究中,传统总量分析显示全镉含量均超过国家标准(0.3mg/kg),但DGT测定发现,距离水稻根际2cm范围内的有效态镉浓度是外围区域的3.2倍,且与糙米镉含量呈显著正相关(R²=0.89)。这一结果为精准划分修复区域(仅需治理根际微域)提供了关键依据,大幅降低修复成本。

在修复效果评估中,DGT可动态追踪污染物活性变化。针对某铅锌矿区土壤,施加磷酸盐钝化剂后,传统方法显示重金属总量无显著变化,但DGT监测发现有效态铅浓度在3个月内下降62%,且持续18个月保持稳定,证实了修复措施的长期有效性。

根际微区是污染物进入植物的关键通道,DGT技术为解析这一过程提供了高分辨率数据。在砷污染土壤的水稻种植实验中,二维DGT成像显示,水稻根表1mm范围内的有效态砷浓度比bulk土壤低40%,而铁、锰浓度显著升高,揭示根际氧化环境通过形成铁锰氧化物膜固定砷的“屏障效应"。这一发现为培育低砷积累作物品种提供了靶向改良思路。

针对重金属超富集植物(如蜈蚣草),DGT监测发现其根系可通过分泌有机酸,使周边2-3mm土壤中有效态砷浓度提升2.3倍,证实植物主动活化污染物的机制,为修复植物筛选提供了量化指标。

尽管DGT技术在土壤监测中已取得显著进展,但其应用仍面临若干限制:在高有机质土壤中,扩散膜易被堵塞导致测定偏差;对疏水性有机物的富集效率仍需提升;长期埋置可能受土壤生物(如蚯蚓)扰动影响。针对这些问题,当前研究正从三方面突破:

1. 膜材料革新:开发耐生物侵蚀的复合扩散膜(如添加纳米银抗菌层)、高选择性吸附膜(如分子印迹聚合物),拓展对复杂土壤基质的适用性。

2. 多参数协同监测:将DGT与土壤pH、氧化还原电位(ORP)微电极集成,实现污染物活性与环境因子的同步测定,深化对迁移机理的认知。