在环境科学与生态研究领域,精准捕捉化学参数的空间异质性与动态演变规律始终是核心挑战。传统单点采样方法因空间分辨率不足、时间滞后性等问题,难以揭示微观界面(如水体-沉积物界面、生物根际区)的复杂化学过程。平面光极分析仪(Planar Optode)作为光学传感技术的突破性成果,通过将化学传感与高分辨率成像相结合,实现了对溶解氧、pH、CO₂等参数的二维动态可视化监测,为环境微生态研究提供了革命性工具。

1. 传感膜:化学信号的“光学翻译官"

平面光极技术的核心在于一张厚度仅数微米的传感膜。该膜由高分子基质(如聚苯乙烯、硅胶)与特异性荧光/磷光染料复合而成。染料分子对目标分析物(如O₂、H⁺)具有高度选择性响应:

1.氧敏感膜:采用铂卟啉类染料,其荧光强度与氧分压严格遵循Stern-Volmer方程,通过荧光淬灭效应实现氧气浓度定量;

2.pH敏感膜:利用荧光素类染料,其荧光发射波长随pH变化发生偏移,通过比色法或比率法解析酸碱度;

3.CO₂敏感膜:通过染料分子与CO₂反应生成氢离子,间接耦合pH敏感机制实现检测。

传感膜表面覆盖光学隔离层,有效抑制环境杂散光干扰,确保信号稳定性。

2. 光学激发与信号采集系统

1.激发光源:采用高亮度LED或激光器,发射特定波长(如405nm)光线激发染料荧光;

2.信号采集:高灵敏度CCD/CMOS相机以毫秒级时间分辨率记录荧光强度或寿命变化,空间分辨率可达微米级;

3.环境适配:封闭式(如PO2100)与便携式(如PO1100)设计满足实验室与野外场景需求。

3. 数据解码与成像

采集的原始荧光信号需通过校准曲线转换为浓度数据。研究人员预先用标准溶液标定,建立荧光强度-浓度关系模型。最终,软件生成二维浓度分布图,直观呈现化学参数的梯度变化、热点区域及动态演化过程。

传感膜定制:根据目标参数选择染料与基质,通过旋涂或溶剂挥发法制备均匀薄膜;

仪器校准:使用标准气体(如O₂/N₂混合气)或缓冲溶液建立定量模型,确保测量精度;

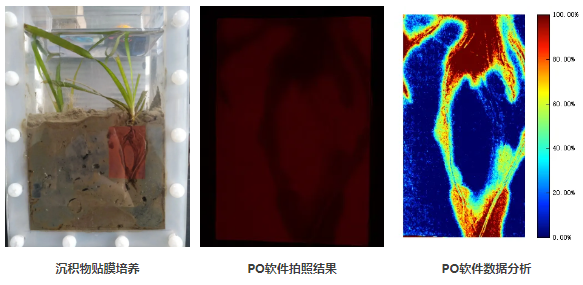

非接触式测量:将传感膜贴附于样品表面(如沉积物、生物膜),通过光学成像实现无损检测;

动态监测:连续采集数据,时间分辨率可达秒级,捕捉快速变化过程(如光合作用产氧脉冲);

图像分析:利用专业软件提取浓度梯度、通量计算等参数,结合统计模型揭示生态过程机制。

水体-沉积物界面研究:

揭示氧化还原界面溶解氧的浓度梯度,解析有机质矿化、重金属迁移等生物地球化学过程。例如,通过监测夜间沉积物耗氧速率,评估底栖生物呼吸对碳循环的贡献。

植物根际微环境解析:

结合pH与O₂传感膜,可视化根系分泌有机酸导致的酸化区域,及其对铁锰氧化物还原的触发效应,为理解植物-土壤互作提供直接证据。