在环境治理与生态保护领域,污染物的“隐形迁移"一直是令科研人员和监测工作者头疼的难题。无论是水体中重金属离子的悄悄流动,还是土壤里污染物随水分渗透的缓慢扩散,这些肉眼不可见的迁移过程,往往会导致传统监测手段“失准"——要么错过污染物的真实迁移路径,要么无法捕捉到具有生物有效性的污染物浓度,给环境风险评估和治理决策带来极大挑战。而薄膜扩散梯度技术(DGT)的出现,就像为环境监测装上了“高清追踪器",改变了污染物“隐形迁移"难追踪的困境。今天,我们就从原理到应用,一次性讲透这项环境监测领域的“硬核技术"。

为什么传统监测“抓不住"污染物迁移?

在DGT技术出现前,科研人员常用“瞬时采样法"监测污染物——比如用采样瓶取一瓶水,或用铲子挖一点土,再带回实验室分析。但这种方法有个致命缺陷:只能捕捉“某一时刻、某一地点"的污染物浓度,却无法反映污染物的动态迁移过程。

举个例子:水体中的重金属离子会随着水流缓慢扩散,也会在不同水层之间迁移。用瞬时采样法取的一瓶水,可能只代表采样瞬间表层水的污染物浓度,既无法体现底层水的污染情况,也没法知道接下来几小时内重金属离子会向哪个方向扩散。更关键的是,传统监测无法区分“有效态污染物"和“无效态污染物"——比如土壤中有些重金属会和土壤颗粒牢牢结合,不会被植物吸收(无效态),而有些则能自由移动(有效态),但传统方法测出来的是“总浓度",根本没法判断真正对生态有威胁的污染物量。这就是污染物“隐形迁移"的核心难点:动态性、隐蔽性、有效性难区分。而DGT技术,恰好能解决这三个问题。

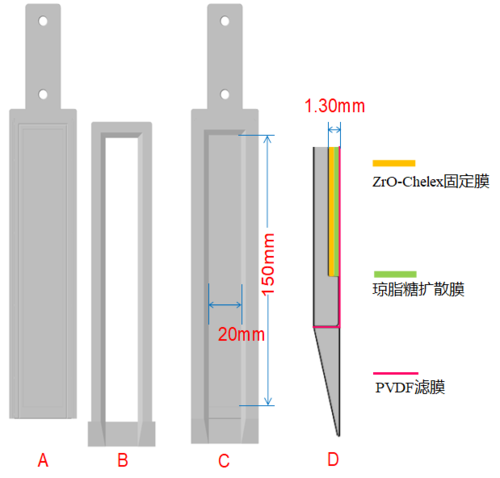

DGT技术的核心原理,可以用“被动采样、主动积累"来概括。它的装置不复杂,主要由三层结构组成(从外到内):

1.滤膜层:最外层,负责过滤水体或土壤中的杂质(比如泥沙颗粒),让污染物离子能顺利通过;

2.扩散层:中间层,通常是多孔的凝胶材料(比如琼脂糖凝胶),污染物离子会在这一层中缓慢扩散——扩散速度和污染物的迁移能力直接相关,这也是“扩散梯度"的由来;

3.结合层:最内层,是DGT技术的“核心",里面含有能特异性结合污染物的物质(比如结合重金属的螯合剂、结合有机污染物的吸附树脂)。就像一块“海绵",会主动把扩散过来的污染物牢牢“抓住",不让它们再跑掉。

当DGT装置放入水体或埋入土壤后,周围环境中的污染物离子会先穿过滤膜,再进入扩散层慢慢扩散,最后被结合层“捕获"并积累起来。随着时间推移,结合层中的污染物会越积越多——积累的量越多,说明这段时间内迁移到该区域的污染物越多。

科研人员只要将装置取回实验室,把结合层中的污染物提取出来,再用仪器分析其含量,就能通过公式计算出:在装置放置的这段时间里,环境中污染物的“平均有效浓度",以及污染物的迁移速率和方向。

简单来说,DGT技术的优势在于:它不是“拍一张快照",而是“录一段视频"——能连续几小时、几天甚至几周监测污染物的迁移,还能只捕捉“能自由移动的有效态污染物",避开无效态污染物的干扰。

关键优势:3个维度,解决“隐形迁移"追踪难题

相比传统监测,DGT技术之所以能成为污染物迁移追踪的“利器",主要靠这3个核心优势:

1.原位监测,不破坏环境:DGT装置可以直接放入水体或埋入土壤,不需要采集大量样品带回实验室,不会干扰污染物的自然迁移过程——比如不会因为取水导致水流扰动,也不会因为挖土破坏土壤结构,能真实反映污染物的原位迁移情况;

2.动态积累,反映迁移规律:由于结合层会持续积累污染物,装置放置时间越长(只要结合层没饱和),积累的污染物量就越能反映这段时间内污染物的平均迁移水平。比如在水体中放7天,就能知道这7天里重金属离子的平均扩散速度和方向,比瞬时采样更有代表性;

只抓“有效态",精准评估风险:结合层只结合“能自由扩散的有效态污染物"——无效态污染物因为无法自由移动,根本没法穿过扩散层到达结合层。这就意味着,DGT测出来的污染物浓度,直接对应“对生态系统有威胁的量",比传统的“总浓度"更能指导风险评估。

实际应用:从水环境到土壤,DGT技术能帮我们做什么?

目前,DGT技术已经成为环境监测领域的“多面手",在水体、土壤、沉积物等场景中都有广泛应用,尤其在追踪污染物迁移方面,发挥着不可替代的作用。

1.水体污染:追踪重金属“游走"路径

在河流、湖泊等水体中,DGT技术可以用来追踪重金属(比如铅、镉、汞)的迁移路径。比如,科研人员在河流不同断面放置DGT装置,一段时间后分析结合层中的重金属含量,就能判断重金属是从上游往下游扩散,还是在某一区域富集;还能通过扩散速度,预测重金属可能到达的范围,为应急污染治理争取时间。

比如2023年,某流域发生重金属泄漏事故,科研团队用DGT技术在泄漏点下游5公里、10公里、15公里处分别布设装置,24小时后发现:10公里处的DGT装置中重金属积累量最高,说明泄漏的重金属已经扩散到该区域,且迁移速度约为每小时0.4公里。基于这个数据,环保部门及时在15公里处设置拦截设施,成功阻止了重金属进一步扩散。

2.土壤污染:监测污染物“向下渗透"风险

土壤中的污染物(比如农药残留、重金属)会随着雨水或灌溉水向下渗透,可能污染地下水——这是典型的“隐形迁移"。传统方法只能挖不同深度的土壤样品分析,既破坏土壤,又无法反映渗透的动态过程。而DGT技术可以埋入不同深度的土壤中,比如在地表下10厘米、30厘米、50厘米处分别放置装置,监测污染物在土壤剖面中的迁移情况。

比如在农田土壤监测中,DGT技术发现:某些农药在雨后会快速向下渗透,3天内就能从地表下10厘米扩散到30厘米处,而这个深度恰好是作物根系的主要分布区——这就提醒农户,雨后要减少农药使用,避免作物吸收过多农药残留。同时,也能判断污染物是否有渗透到地下水的风险,为土壤污染修复提供依据。

3.沉积物污染:破解“底泥-水界面"的迁移秘密

水体底部的沉积物(底泥)是污染物的“储存库",有些污染物会在底泥中积累,遇到合适的条件(比如水温升高、水流扰动)又会重新释放到水体中,造成二次污染。这个“底泥-水界面"的污染物迁移过程,用传统方法很难监测。

而DGT技术可以精准监测这个界面的污染物迁移:将装置垂直放置在底泥和水的交界处,一半在水中,一半在底泥中。一段时间后,通过分析结合层中污染物的分布,就能知道:是底泥中的污染物在向水体释放,还是水体中的污染物在向底泥沉积。比如在某湖泊监测中,DGT技术发现:夏季水温升高时,底泥中的磷会大量释放到水体中,导致水体富营养化加剧——这就为湖泊治理提供了关键方向:不仅要控治水面污染源,还要治理底泥中的磷污染。

从传统监测的“被动捕捉"到DGT技术的“主动追踪",这项技术改变了我们对污染物“隐形迁移"的认知。它不仅能让我们看清污染物的动态迁移路径,还能精准识别对生态有威胁的“有效态污染物",为环境监测、风险评估和治理决策提供了更可靠的依据。

随着技术的不断升级,现在的DGT装置已经越来越小型化、便携化——比如有的装置只有硬币大小,可以直接放入小型水体或盆栽土壤中;还有的能实现“实时监测",通过无线传输将污染物浓度数据实时传回实验室。未来,DGT技术还会在更多场景发挥作用,比如地下水污染追踪、海洋污染物监测等,成为守护生态环境的“隐形卫士"。